上海第二工业大学:产教融合、学科交叉,探索AI+培养应用型创新人才新路径 | 人工智能赋能高等教育

建设教育强国,龙头是高等教育。近年来,上海积极推进人工智能对高等教育赋能重塑,涌现诸多特色亮点。“上海教育”政务新媒体推出“人工智能赋能高等教育”专栏,聚焦各高校深入推进人工智能赋能教育教学改革,推出人工智能通识课、通识教材、人工智能+专业教育的应用场景典型案例等生动实践,展现上海高校为加快教育高质量发展、建成教育强国提供有力支撑的担当作为。今天,小育带你走进上海第二工业大学,探索学校的创新实践。

为深入贯彻国家“人工智能赋能教育行动”战略部署,积极响应《上海市教育数字化转型“十四五”规划》,上海第二工业大学于2024年正式启动《“AI+教育”行动计划(2024-2026)》,以“产教融合、学科交叉”为核心路径,全面推进人工智能在教育教学中的深度应用。通过重构课程体系、创新教学模式、深化科研合作、提升师生数字素养等举措,积极探索AI+培养应用型创新人才新路径,在人才培养质量、教学改革成效、产教协同创新等方面取得显著成效。

重构课程体系,推动AI与专业深度融合

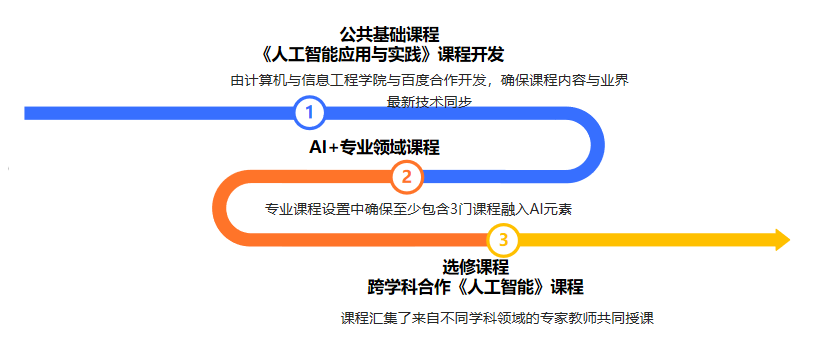

上海第二工业大学以“人工智能+”为导向,构建了覆盖公共基础课、通识选修课、专业AI课程的多层次课程体系,形成“AI+专业”与“专业+AI”双向赋能的新格局。

构建人工智能与专业深度融合的课程体系

一是实现人工智能通识教育全覆盖。学校开设《人工智能应用与实践》公共基础课,由计算机与信息工程学院与业内知名企业联合开发,覆盖2024级3000余名新生。课程以“零编程门槛”为特色,引导学生通过实操体验AI应用开发,激发跨学科创新思维。推出的《人工智能》通识选修课,联合多学科专家授课,涵盖机器学习、计算机视觉等核心技术及其在智能制造、环境保护、经济管理等领域的应用,帮助学生构建对人工智能的全面认知。

二是专业课程AI化深度渗透。学校所有专业至少开设3门融入AI元素的课程,目前已建成169门“AI+专业”课程,覆盖47个本科专业。例如:智能制造与控制工程学院开设《机器视觉技术及应用》,探索AI在工业检测、自动化生产中的实践;计算机与信息工程学院通过《机器学习》《自然语言处理》等课程,强化数据分析与智能算法能力;经济与管理学院将AI技术融入《消费者信用管理》《企业信用管理》,利用AI生成信用案例、分析行为数据、构建风险评估模型;外语与文化传播学院推出《AI辅助英语视听》课程,通过智能语音识别与翻译技术提升学生国际交流能力。此外,《属性数据分析》《大数据技术基础》《产品图形图像处理》等7门AI课程获批2024年度上海高校市级重点课程立项。

三是微专业与前沿技术接轨。大模型应用技术微专业借助学校智算平台提供的强大算力支持,成功搭建了Stable Diffusion等WebUI和ComfyUI平台,专门用于图像和视频生成,为学生提供了前沿且优质的实验环境。课程体系丰富多样,包括《大模型应用技术专业导论》《AI绘画》《AI概念设计》《AI视频创作》以及游戏开发和动画创作方向的课程,引导学生紧跟技术发展趋势,培养学生在专业领域运用AI技术解决关键问题的能力。

创新教学模式,以AI技术驱动教学全流程变革

学校以“师/生/机”深度交互为目标,推动人工智能技术全面融入教学资源开发、教学过程管理和学习效果评价。

一是智能辅助教学系统赋能精准教学。计算机与信息工程学院开发的智能辅助教学系统已覆盖10余门课程,用户量超1万人,累计答题记录达122万次。系统融合知识图谱、大模型代码生成、学情画像等技术,实现“精准助学”——基于学生答题数据推荐个性化学习路径,自动生成学情报告;实现“高效助教”——辅助教师定位代码缺陷、分层设计教学内容,节省30%以上备课时间;实现“竞赛支撑”——为“蓝桥杯”“挑战杯”等国家级赛事提供训练环境,助力学生斩获第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛国家级银奖2项。

二是知识图谱构建结构化知识网络。学校建立毕业要求与课程关联的可视化专业知识图谱,将课程目标、知识点、题库资源系统整合。以《高等数学》为例,图谱包含512个节点,清晰展示知识点间的逻辑关系,帮助学生高效构建知识体系。教师可基于图谱动态调整教学重点,实现“教-学-评”一体化。

三是虚拟仿真与混合式教学深度融合。能源与材料学院《智能计算材料学导论》课程引入虚拟仿真实验,学生可通过数字孪生技术模拟材料性能测试;资源与环境工程学院《智慧环保技术》课程利用AI模型预测污染扩散趋势,提升实践教学的真实性与互动性。

深化产教融合,构建“AI+产业”协同创新生态

学校以“厚技智算协同创新平台”为核心,集成了高性能GPU和CPU算力系统、并行存储技术、可视化交互系统及跨学科软件支撑基础,满足大模型训练需求。成功部署DeepSeek R1大模型,推进个性化本地数据服务。

厚技智算协同创新平台SSPU AI-Lab现场教学

出版《材料力学基础教程》等5本AI数字教材,融入虚拟现实与交互式案例。“5G赋能智能制造产业人才培养”项目于2024年10月获评教育部、工信部“5G+智慧教育”应用试点全国典型项目。该项目构建“5G+智慧教育”技术架构,形成横向集成的智能终端层、网络传输层、平台数据层和工程实践教育应用业务层,以及纵向贯通的网络和信息安全层,打造面向智能制造产业人才培养的工程实践教育教学应用示范平台、产教融合实训平台。

提升数字素养,师生共筑AI能力成长体系

一是教师培训与教学能力升级。开展教师数字素养培训活动,在AI融入教学理念、AI工具使用实践、知识图谱建设、利用信息技术的混合式教学开展等方面组织教师参加线上线下相结合的培训和研修活动,并建立交流分享机制,促进教师学习共同体的建设。2024年学校开展了“人工智能赋能教育教学改革项目”的立项申报工作,该项目深度融合人工智能技术与教学实践,通过创新手段优化教育资源配置,促进教学质量与人才培养的全面升级。项目核心涵盖专业图谱建设、AI+课程(群)建设、AI+教学改革、“人工智能典型应用场景 ”项目等四大领域,共有62个项目获得立项。

新教师人工智能技术应用能力提升培训

开展专业图谱建设。学校利用人工智能技术辅助实现专业图谱建设,结合行业趋势精准定位,提升专业建设与社会需求的契合度。通过对专业知识体系进行梳理和分析,明确核心专业能力达成度,推进专业建设的科学化和可视化。专业图谱的建设不仅有助于优化课程结构,还能为学生提供更加精准的学业规划。

《教育数字化赋能课堂教学创新》讲座

开展AI+课程(群)建设。学校建设了课程知识图谱,描述课程知识之间的关系,并将知识组织成一种结构化、可视化、资源嵌入式的语义关系网络。通过对课程知识点进行全面梳理和系统整合,提供知识结构的可视化展示。教学从“师生交互 ”向“师/生/机 ”(AI+前测、后测AI助教、AI助学)深度交互转变,用大模型、大数据、虚拟仿真等进行包括教学内容、教学资源、教学方法、教学评价、教学辅助等方面的课程改革。

开展AI+教学改革探索。微观层面的教学改革有:数字化视角下的实践教学模式创新、基于人工智能的工程力学教学研究等。中观层面的教改项目有:人工智能背景下《材料成型及控制工程》课程,探讨专业面临的挑战及未来发展方向。同时重点推进宏观层面的教育教学改革。

学校设立了“人工智能典型应用场景”项目,涉及AI辅助建模、智能助教、智能助学等多个方面。通过引入实际的企业案例和项目需求,让学生在实践中学习和掌握人工智能技术的应用方法和技巧。

二是学生数字技能与创新意识双提升。课程中心平台基于学习数据推送定制资源,辅助学生个性化学习;通过AI辅助案例分析、虚拟客户服务模拟等活动,提升学生解决复杂问题的能力;问卷调查显示,97.22%的学生对AI课程内容表示满意,99.08%认可教师教学水平。

夯实基础设施,智慧校园支撑AI教育

学校对现有147间公共教室进行改造,推进多媒体教室综合视讯系统的全面升级工作。系统支持多画面同步录制与剪辑功能,通过安装前后高清摄像头和配套软件实现了三机位的录播功能,教师可以利用多媒体教室综合视讯系统进行远程教学、在线直播和录播等教学活动。学生可以随时随地观看教学视频、参与线上讨论和提交作业等。

上海第二工业大学初步构建了“课程-教学-科研-产业”全链条AI教育生态,以人工智能为引领,不断创新人才培养模式和教学实践方法;加强与行业龙头企业的合作与交流,共同探索人工智能在教育领域的应用场景和方法。未来,学校将进一步深化“AI+教育”融合,探索“招生-培养-就业”大数据联动机制,推动教育数字化转型从“试点探索”迈向“全域赋能”,为上海国际科创中心建设贡献智慧与力量。

素材由上海第二工业大学提供