上海海洋大学:“人工智能+”为新农科人才培养添动能 | 人工智能赋能高等教育

建设教育强国,龙头是高等教育。近年来,上海积极推进人工智能对高等教育赋能重塑,涌现诸多特色亮点。“上海教育”政务新媒体推出“人工智能赋能高等教育”专栏,聚焦各高校深入推进人工智能赋能教育教学改革,推出人工智能通识课、通识教材、人工智能+专业教育的应用场景典型案例等生动实践,展现上海高校为加快教育高质量发展、建成教育强国提供有力支撑的担当作为。今天,小育带你走进上海海洋大学,了解学校的经验做法。

近年来,上海海洋大学结合优势学科专业特色,开展了人工智能赋能教育教学系列改革。通过打造“通识+进阶+交叉”的人工智能课程体系,建设智慧渔业等微专业,实现专业教育与AI教育的深度融合,培养具备扎实专业知识、人工智能应用能力、创新思维和社会责任感,能够适应未来社会发展和产业变革需求的新农科人才。

多层级、渐进式,构建AI通识课程体系

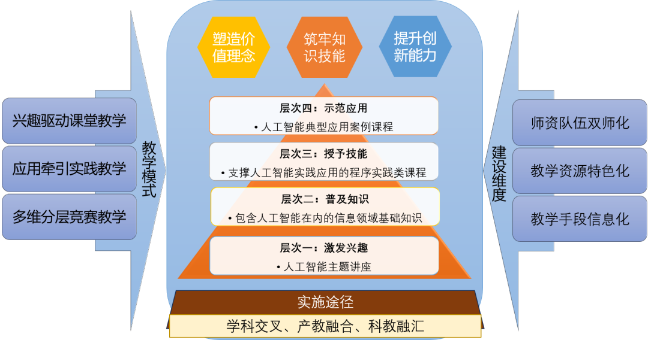

根据复合应用型本科人才培养要求,学校以“塑造价值理念”“筑牢知识技能”“提升应用创新能力”为目标,围绕“激发兴趣普及知识-授予技能-示范应用”,采用多层次、渐进式、选修与必修相结合的模式,构建了符合学校特色的以人工智能为主线的信息素养通识教育课程体系。

以人工智能为主线的信息素养通识教育课程体系

学校邀请国内外著名专家学者围绕人工智能、大数据、物联网及其在海洋、水产等领域应用研究成果,开设名家讲坛。开设《人工智能导论》新课程,涵盖物联网、大数据等内容,通过适当的演示实验、自主实验,普及新一代信息技术基本概念和原理。开设Python、C/C++、Java等以实践为主的编程技能类课程,培养学生掌握至少一种软件开发工具,为解决各专业领域问题奠定基础。

专业进阶、学科交叉,助力新农科人才培养

专业进阶板块人工智能课程体系主要培养学生在人工智能相关领域的信息素养和工程素养,使学生掌握特定方向的人工智能原理与技术,能够利用当前主流的人工智能工具包、软件库及集成开发环境,对特定领域的复杂工程问题进行分析、建模和求解。

“机器视觉与传感器技术”是一门融合了多学科知识,在现代自动化、智能制造、机器人等众多领域起着关键作用的课程。课程在教学内容设计上向内紧密结合学校特色内涵式发展方向,将水下视觉教学案例融入到教材建设与课程教学过程中;向外深入匹配临港新片区人工智能人才需求,对机器人工程领域常用传感器技术进行了全面梳理与讲解,增加了深度学习在机器视觉中的进阶应用、新型智能传感器及其应用案例等内容,以实际应用为导向,将自身目标识别、环境感知等科研项目及成果融入到理论教学与实验实践环节。

近三年以来,教学团队出版教材1部、开发了一款水下目标视觉识别算法功能测试平台,并授权发明专利1件。

出版教材及章节配图案例

教学团队还开发了一款完全匹配课程实践需求的实验教具,即“基于机器视觉与传感器技术的多功能教学工具箱”,以此开发了适用于智能传感器技术相关课程实验教学的硬件环境、测试例程与创新条件。

受课程教学引导与启发,学生开发了多款无人车、多足机器人、无人船及水下机器人等创新作品,并在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生机器人大赛、TI杯上海市大学生电子设计竞赛中取得优异成绩。

学生参加全国大学生机器人大赛

学科交叉板块人工智能课程体系则主要服务于学校不同学科需求,为培养具有学科特色与人工智能交叉学科背景的特色人才提供理论知识和应用技能训练。以《智慧海洋与大数据》课程为例,这是学校国家级一流本科专业——海洋科学与技术专业面向本科生的一门特色课程,旨在将AI与大数据技术深度融入海洋科技的学习,激发学生的创新热情。这一课程通过理论思维与实践动手平衡培养的形式,搭建起理论与实践相结合的桥梁,为学生提供全面参与前沿研究的机会。

课程涵盖人工智能基础、深度学习应用、海洋大数据信息提取模型设计等内容,结合实际科研项目,引导学生将所学知识应用于解决实际问题。学生们积极参与的海洋渔场预报模型与国产自主AI芯片研发项目便是这一教学模式的典范。在这一项目中,学生通过数据分析、算法开发和模型优化,为海洋渔业渔场的智能预报提供了技术支持。该成果在2024年底,作为人工智能推动行业转型发展的典型案例被《中国经济周刊》报道,彰显了学校在AI赋能海洋科技领域的创新实力。

通过这一系列课程、实践与项目,学生们获得了感性与理性相结合的学习体验,锻炼了分析问题和解决问题的能力。参与过程中,他们不仅掌握了AI赋能海洋科技研究的方法,还增强了动手实践能力和团队协作能力。更重要的是,这些经历不仅为他们的学术与职业发展提供了有力支撑,也激发了他们投身海洋科技与蓝色经济事业的热情与使命感。

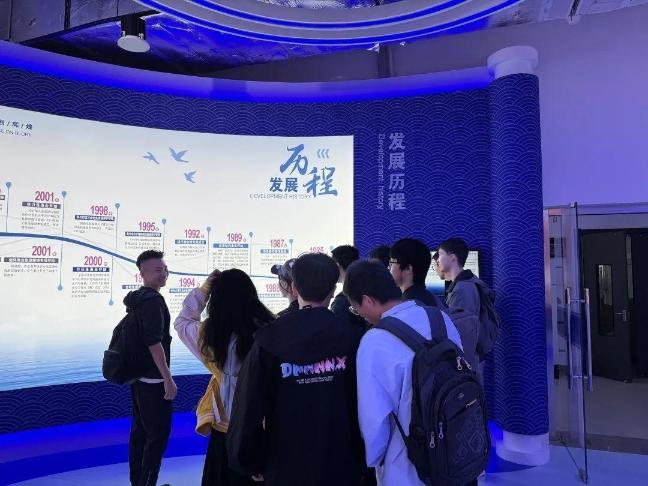

学生参观海洋渔业数据中心,切身感受海洋大数据的魅力

科教融汇、产教融合,加强实践应用能力

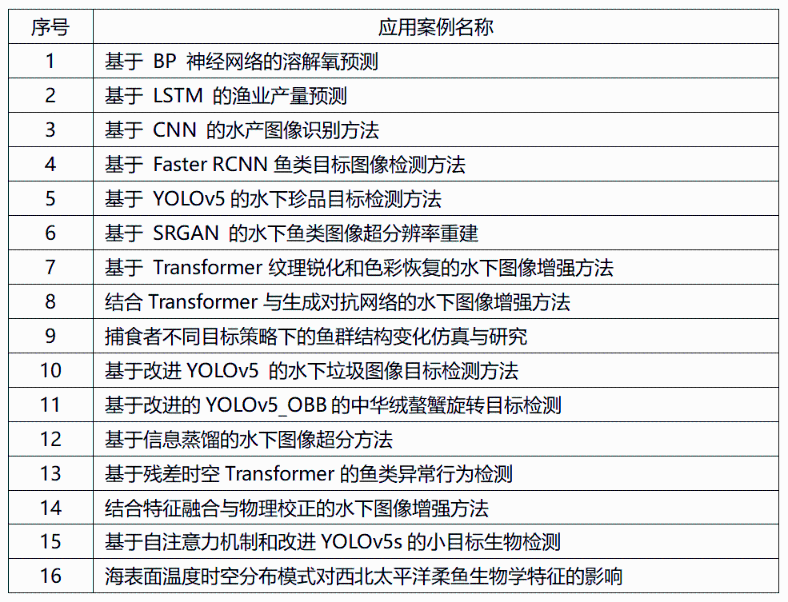

在“通识+进阶+交叉”的人工智能课程体系建设过程中,根据学校特色专业人才培养对信息素养的不同需要,以“学科交叉”“科教融汇”为支撑,发挥教师参与跨学科教学团队、跨学科创新团队的优势,建设具有新农科特色的课程资源,编写特色教材,提升学生将信息技能应用到专业领域场景的泛化能力。

新农科特色课程资源

学校借助“产教融合”,引进企业优质实践平台和实践资源,根据信息素养课程体系中不同课程实践难易程度的需要,对引进资源二次加工,形成“感知型-验证型-设计应用型”多层次实践资源,循序渐进提升学生实践应用能力;引进企业优质师资参与通识课程教学,鼓励并支持团队教师参与企业师资培训,建设双师型教师队伍,全面加强实践能力培养。

企业导师进课堂

此外,学校还通过“科教融汇”,将领域问题引入大创项目,充分利用国-市-校多级各类科创赛事,以赛事为抓手,培养学生应用创新能力。

素材由上海海洋大学提供